(내외방송=전기복 기자) 평범한 것을 비범하게 만드는 것은 기억의 서사일텐데. 거창하게 시작하나 소소한 기억을 먼저 붙잡아 본다.

어릴 적 새해가 시작되면 누가 시키지 않아도 언제나 등걸을 하러 간 기억이 새록하다. 뒤따라 오는 설맞이 강정을 만드는데 필요한 엿을 고는데 나직이 불을 일으키는 땔감이 많이 든다. 여기에 나무를 베고 난 자리에 남은 그루터기는 썩으면서 나무의 진기가 빠져나간 터라, 어린아이가 큰 힘 들이거나 별다른 장비 없이도 획득할 수 있는 대상이 됐다. 부모님의 근심을 한껏 지고 나서면 해질녘 되야 등걸 한 포대기씩 짊어지고 집에 오 곤했다.

등걸은 ‘줄기를 잘라낸 나무의 밑동’을 말하는데 시골 어르신들은 ‘사랑방 아궁이에도 둥굴 한 아름 넣어야지’ 하셨다. 일정한 크기로 잘라 놓은 장작이든 줄기가 잘린 나무 밑둥이든 뭉뚱그려서 ‘둥굴’이라 했다. 그렇게 ‘둥굴’이 귀에도, 입에도 익은지라 오락가락할 표현을 줄이고자 아예 그루터기라 한다.

산사나무 그루터기가 소환된 계기는 지난 여름 오대산 산행에서 들린 월정사 경내의 산사나무 때문이다. 큰 법당의 처마 양 끝 앞에서 적광전을 호위하듯 선 두 그루의 산사나무가 인상적이었다. 아담하고 줄기가 겉늙어 보이는데도 졸망하지 않는, 알알이 맺힌 수많은 붉은 열매만큼이나 중생들의 소원을 한껏 품는 도량이 엿보이는 자태에, ‘그래 산사나무야’ 하며 한동안 산사나무를 품고 있었던 터였다.

하루는 마음이 동하여, 굳이 지하철 청량리역에서 내려 망설임 없이 2번 출입구를 나섰다. 국립산림과학원 방향으로 직진하였으나 행선지는 그곳이 아닌 순헌황귀비 엄씨가 묻힌 영휘원이다. 순헌황귀비 엄씨는 명성황후를 모시던 상궁이었으나 일본이 명성황후를 살해하고 친일파들이 득세하자 고종이 러시아 공사관으로 파천할 당시 파천의 새벽길을 돕는가 하면, 이후 1897년 의민 황태자(영친왕)를 낳고 황귀비로 책봉된 인물이다.

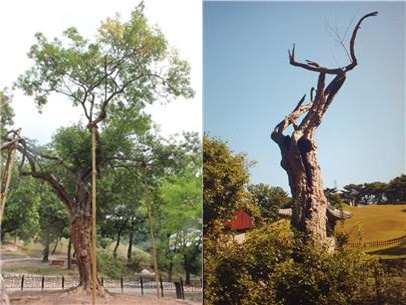

영휘원에는 2009년 천년기념물로 지정됐다 2012년 태풍 볼라벤에 결정적인 피해를 보고, 생리적 노화 등과 겹쳐서 고사하자 2015년 천년기념물에서 지정 해제된 산사나무 그루터기가 있다.

일명 ‘영휘원 산사나무’로 알려졌던 이 나무는 2009년 천년기념물로 지정될 당시 수령 약 150년, 높이 9m, 둘레 2m 정도의 노거수였다. 기실, 산사(山寺)라는 이미지와 겹치는 서정적이고 아담, 가냘픈 이미지를 한 방에 날려버린·····, ‘산사나무가 이렇게 우람할 수가 있나’라는 생각이 들 정도로 여타 보아 온 산사나무들은 말 그대로 아담한 자태로 생각되게 한 그런 나무였다.

앞서 말한 월정사 산사나무는 적광전을 지키는 어린 초병같고, 창경궁 관천대 가는 길옆의 산사나무나 영춘헌 옆 넓은 정원(옛 내수사 터)에 있는 7〜8그루의 산사나무들은 훤칠한 키에 가냘픈 수세다. 그리고 창덕궁 돈화문을 지나 좌측 어디 담장 밑에 선 산사나무 한 그루는 작은 키에 사람의 손이 너무 간 탓에 마치 막대 사탕 모양을 했다. 여타 여의도공원의 산사나무뿐만 아니라 여느 가로수며 정원수로 자리매김한 산사나무도 100여 년 이상의 역사를 논할만한 나무는 나는 아직 보지 못했다.

그래서일까. 산사나무에 대해서 글을 쓴다면 고사목일망정 그 역사라 할 수 있는 ‘영휘원 산사나무와 그 자식 나무(자손목)에서 시작해야 한다’는 의무감 같은 게 있었다. 그리고는 창경궁이며 창덕궁의 산사나무를 돌아보고, 여의도공원의 도심 산사나무 이야기로 자연스럽게 연결해 보면서 글을 갈무리하자. 이런 나의 구상은 ‘영휘원 산사나무’ 고사목이 아직도 앙상하게나마 어린 자식 나무와 대비되면서 서 있을 거라는 환상에서 출발한 것이다.

그러나 산사나무 고사목은 간데없었다. ‘영휘원 산사나무’가 천년기념물에서 해제된 지 불과 십여 년이다. 작고 가냘픈 산사나무만 보일 뿐이다. 제일 큰 나무는 약 3m다. 세어 본다. 40여 그루. 여기저기 자연스럽게 자란 나무는 누가 심어서 형성된 그런 모양새는 아니었다. 둘레 화강암 경계석은 14개. 이렇게 세월 앞에 속절없을 수 있나, 벌써 그 큰 덩치가 썩어 쓰러질 만큼의 시간이었단 말인가를 되뇌며 주위를 맴돌았다.

한참 시간을 보낸 끝에 시선이 머문 자리는, 아니 ‘영휘원 산사나무’에 대한 마지막 오마주로 그루터기를 본 것이리라. 바짝 땅에 붙여서 잘라낸 그루터기는 벌써 이름 모를 버섯이 자랐고 그 반대편 모서리는 누런빛을 내며 썩어 허물어지고 있었다. 이제 자식 나무에 가려서 둥근 울 밖에선 그 모습마저 잘 보이지 않았다.

이렇듯 봉분 앞에 설치된 홍살문 옆에는 근현대를 살다간 천년기념물로 지정되었던 ‘영휘원 산사나무 그루터기’가 있다면 그 옛날 어느 개울 양쪽 기슭에는 아름다운 설화에 등장하는 산사나무 그루터기가 있었으니.

혼인한 두 남녀의 부모가 서로를 부르는 호칭인 ‘사돈’이 유래된 이야기에서다. 고려시대 문신인 윤관(尹瓘, ?~1111)은 도원수로 임명되어 당시 휘하 부원수 오연총(吳延寵·1055~1116)과 함께 여진족을 정벌하고 동북 9성을 개척하는 등 나라에 큰 공을 세운다. 둘은 자녀들을 혼인시킬 정도로 돈독한 사이였다.

이들은 관직을 그만둔 후 큰 개울을 끼고 멀지 않은 곳에 살았다. 하루는 윤관이 집에서 빚은 술이 맛있게 익은 것을 보자 문득 오연총이 생각나서 그 술을 말에다 싣고 오연총의 집으로 향했다. 그러나 큰 개울가에 당도하고 보니 밤새 내린 비로 물이 불어 내를 건널 수 없었다. 마침 오연총도 술 생각이 나서 술과 안주를 꾸려 윤관의 집으로 가려다 불어난 개울과 맞닥뜨렸다.

서로가 상대편을 알아보고 이곳까지 온 뜻을 상대방에게 알리기 위해서 윤관이 술병을 흔들어 보이자, 오연총도 역시 술병을 들어 답하는 게 아닌가. 그러나 불어난 개울물에 오갈 수 없는 형편을 못내 아쉬워하였다.

하는 수 없이 둘은 강을 사이에 두고 양편 둑 위에서 서로 술을 권하기로 하고 윤관은 산사나무 그루터기에 걸터앉아 술을 한 잔 부어 “내 술 한 잔 드시오.”라는 뜻으로 술잔을 높이 들고 머리를 숙여 예를 표했다. 건너편의 오연총도 술을 잔에 따라서 높이 들고 “내 술도 한 잔 드시오.”라는 뜻으로 머리를 조아렸다. 이렇게 몇 순배를 하면서 서로가 말이 없는 가운데 정을 돈독히 나누었다고 한다.

그 뒤 이 같은 사실이 세상에 퍼지자, 사람들은 혼인을 한 두 집안의 어버이끼리 서로가 머리를 숙여 예를 표한 관계라고 하여 생겨난 말이 ‘사돈(査頓)’이란다. 사(査)는 ‘산사나무 사’이고, 돈(頓)은 ‘머리 조아릴 돈’이다.

영휘원 산사나무는 이제 그루터기로 남았지만, 후사(後嗣)를 잇고 고종 황제를 도와 국난을 극복하려 했던 순헌황귀비 엄씨의 마음을 아는지 어린나무들이 자손목을 자처하듯 빼곡히 자랄 수 있도록 자리를 내준 모습이다.

하나, 도심으로 발길을 옮기자 부딪히는 어깨며 자동차에 막히는 도로에서, 개울을 사이에 두고 술 권하는 서정이며 마음의 여지를 찾기란 그리 만만찮아 보인다. 그래서일까. 어찌 결혼한다는 인구도, 출산 자녀 수도 는다는 말은 사라진지 오래다.

새해에는 주변에 산사나무라도 많이 심든지, 거리마다 그 그루터기 모양의 의자라도 만들어 놓을 일일까. 부모들이 먼저 나서서 ‘우리 사돈할까요^^’ 인사 나누며 본을 보여보자.