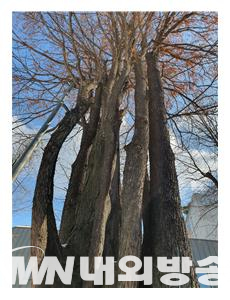

(내외방송=전기복 기자) 담장 너머로 압도적인 아름다움을 자랑하는 저 나무는 무슨 나무일까. 잎 돋고 녹음 짙으면 주변의 나무들과 어우러져 그 존재가 잘 드러나지 않다가 가을 오고 겨울 한가운데 서면, 마치 어떤 아름다운 공간을 거쳐와서 그 아름다움으로 우뚝 솟은 나무처럼.

종각역 11번 출구를 나와서 종로3가역으로 가든, 그 반대로 걸어오든 ‘서울 탑골공원’(이하 탑골공원) 담장 너머로 웅장하게 솟아서 발그레한 황갈색 낙엽으로 시선을 끄는 낙우송 말이다.

어쩌면 탑골공원이 국보인 원각사지 10층 석탑과 보물로 지정된 원각사지 대원각사비를 가진 품과 3·1운동이 발하는 아우라일지도 모를 일이다. 기실 장소성은 고려시대 흥복사라는 사찰이 있던 곳으로 1464년 조선 7대 왕인 세조가 원각사로 개명하고 중건한 오랜 터전이 바탕이 된다. 굴곡의 역사 끝에 1897년 서울 최초의 근대식 공원인 ‘파고다공원’(‘탑이 있는 공원’이라는 뜻에서 파고다공원, Pagoda Park로 부름)으로 탈바꿈한다. 1919년에는 이곳에서 독립선언서가 낭독되고 3·1운동이 시작된 유서 깊은 곳이다.

국보인 원각사지 10층 석탑은 웅장미에, 마치 목조를 다듬은 듯한 섬세한 아름다움마저 가졌다. 우람한 낙우송이 가지마다 빗살무늬 나뭇잎을 단장하고 석탑의 기풍을 닮았으니, 새삼 웅장미며 세심미가 양립할 수 있음을 여기서 본다.

이러한 낙우송은 한자를 병행해서, ‘떨어질 낙(落)’, ‘깃털 우(羽)’, ‘소나무 송(松)’이라 풀어보면, 잎이 깃털처럼 생기고 가을에 낙엽 지는 소나무쯤으로 이해할 수 있지만 보통 소나무가 겨울에도 잎을 단 상록침엽수라는 점에서 비교된다. 또한 낙우송에 익숙한 사람일지라도 멀리서 보면 메타세쿼이아인지 낙엽송인지 궁금증을 일으킬법한 엇비슷한 모양새를 한 나무들도 있어 그 수종을 헤아려보기가 어려울 때가 있다.

가까이 보면 낙엽송은 잎이 한곳에 여러 장 모여서 나고 열매도 작은 솔방울 모양새로 뾰족한 소나무과에 속하는 나무지만, 낙우송은 잎이 하나씩 어긋나고 열매는 둥근 모양인 낙우송과의 나무다. 반면 메타세쿼이아는 낙우송에 비해 잎의 길이가 길고 잎이 가지런히 마주 보기 형태로 균등하게 자란다는 점에서 구별되나 낙우송과의 나무다.

이쯤에서 탑골공원 경내에 들어가 보자. 굳이 고개를 좌우로 돌리지 않아도 한눈에 드는 규모다. 그렇다고 발걸음이 한달음에 다 닿는 공간도 아니다. 정문 입구 오른쪽에 하늘 높은 줄 모르고 솟은 낙우송이 있다. 안고 매만지며 우러러보고 귀 기울여본다. 마치 지켜온 200여 년 세월사를 귀동냥이라도 하듯 몸을 나무쪽으로 기울이고 빨려들 듯 눈감고 섰다. 안아도 손이 맞닿지 않는 품이, 솟은 우듬지가 그 끝을 허락하겠는가마는.

원각사지 대원각사비는 우측 편 담장 앞에서, 정문 맞은편 끝머리에선 10층 석탑이 긴 역사의 흔적을 알리고 있다. 그러나 3·1운동의 대표자 손병희(孫秉熙) 선생의 동상과 3·1운동을 묘사한 부조는 끝없는 기억의 메아리로 들려오는 소리처럼 느껴진다. 마치 나무가 어제 본 사실들을 들려주는 이야기처럼 웅혼한 소리가 들려온다. 마음으로 듣는 오케스트라에 그저 눈감고 섰을 뿐이다. 그러니 어디 한눈에 드는 탑골공원이라 쉽게 발걸음 내디딜 수 있겠는가.

하여, 찬찬히 걷다 보면 원각사지 대원각사비를 바라봤을 때 왼편 단풍나무와 벽오동 나무 아래로, 1978년 8월 15일 3·1 운동 여성참가자 봉사회 회장 최은희가 설치한 ‘三·一精神昻揚木 植樹紀念碑’(3·1정신앙양목 식수기념비)가 있다. 비의 뒷면에는 ‘1975년부터 3·1 정신을 선양하기 위해서 공원 내 나무를 심기 시작하였고 광복 33주년을 맞이하여 3·1 정신 앙양목 17주를 심는다’, 라는 내용이 적혔다.

특히 홍단풍나무 4주, 청단풍나무 3주, 둥근 향나무 3주, 후박나무 3주, 목련나무 3주, 낙우송 1주 등 총 17주의 세부 식수 현황까지 적혀있는데, 비석 뒷면을 한번 돌아서 보고 주변 나무 하나하나에 눈 맞추기를 나무 수종이며 나무 숫자만큼 반복한다.

여기서 눈에 띄는 낙우송 한 그루. 정문 입구 오른편에 있는 낙우송은 수령이 약 200년이라고 하니 3·1운동을 지켜봤을 나무라면, ‘3·1정신 앙양목 식수기념비’에 나오는 낙우송은 어디에 심겨있을까.

정문 입구 오른편에 있는 ‘서울시 아름다운 나무’로 선정된 거목 낙우송을 포함하여 경내에는 사다리꼴로, 정문 입구 좌우 및 정문 멀찍이 10층 석탑 좌우로 한 그루씩 모두 네 그루의 낙우송이 있다. 높다랗게 솟은 수세에 이것이야말로 한눈에 든다. 단지 당시 최은희 회장이 심었을 낙우송이 어느 것이냐는 문제는 상대적으로 수세가 약하고 작아서 근래에 심었을 것으로 판단되는 10층 석탑 좌우에서 자라는 낙우송 중 한 나무가 아닐까 하는 추측을 해볼 뿐이다.

‘3·1운동 여성 참가자 봉사회’ 고 최은희(1904〜1984) 회장은 3·1운동에 앞장서 두 번이나 옥고를 치르셨고 우리나라 최초의 민간 신문 여기자(1984년 제정된 ‘최은희여기자상’으로도 유명함)로 독립운동과 여성 계몽운동의 선구자로 활약한 분이다. 따라서 식수의 의미도 더한다.

또한 탑골공원 초입에 선 200년 수령의 낙우송이 삼일운동을 지켜본 나무라면, 그 후계목처럼 ‘3·1정신 앙양목’으로 낙우송 한 그루를 포함하여 기념 식수한 것은 그 의미가 크다고 볼 수 있다.

아쉬운 것은 청·홍단풍나무, 향나무, 목련나무, 낙우송은 타고난 생김새대로 자라는 모습을 확인할 수 있었으나 후박나무는 상록활엽교목이라 더 잘 눈에 띠야 하나 두 번의 답사에도 그 모습을 찾아볼 수가 없다는 점이다. 아마도 남부지방의 따뜻한 바닷가의 산기슭에서 자라는 나무라서 상대적으로 추운 서울에서 적응하기 어려웠나 하는 생각이다.

아쉬운 마음에 무슨 주문이라도 외듯이 홍단풍, 청단풍, 향나무, 후박나무, 목련나무, 낙우송·····을 반복하면서 팔각정으로 나아가는데 제법 훤칠한 키를 한 소나무가 날 봐달라며 바지춤 곁으로 검은 돌에 이름을 새겨놓았다. ‘달성소나무 삼형제(1〜3)’. 10층 석탑 앞 좌우에 한 그루씩 그리고 훨씬 그 앞쪽으로 한 그루, 해서 정문에서 봤을 때 역삼각형을 이루고 섰다.

전국노래자랑 최장수 엠씨(MC)로 인기를 누렸던 고 송해 선생께서 대구광역시 달성군에서 가져와서 식수한 소나무 3형제란다. 탑골공원을 나서서 경찰서 지구대를 지나 좌측을 끼고 도니 송해 길이 나오는가 하면 낙원상가 앞 지하철 5호선 종로3가역 5번 출구 옆으로 송해 선생 흉상도 있다. 찾아보니, 탑골공원이 있는 낙원동은 생전 선생의 사무실이 있었고 생활의 근거지로 활동하던 곳이었다.

또한 그의 처가가 대구광역시 달성군 옥포면이라는 인연으로, 송해 선생은 2011년 달성군 명예 군민과 2012년 달성군 홍보대사로 인연을 맺었다. 그래서 제2의 고향이라 할 수 있는 달성군에서 자란 소나무를 가져다가 생활의 근거지로 활동하시던 지역 내 탑골공원에 ‘달성소나무 3형제’를 심는 인연으로 연계된 것이란다.

발그레한 황갈색 낙엽 지는 소나무 낙우송이든, 늘 푸른 솔잎의 소나무든 탑골공원에서 발원한 3·1정신을 앙양하는 나무로 다름이 있을까. 그 터전에 심는 이의 마음은 한결같으리라. 우리가 나무를 어떻게 가꾸고 대하는가가 다를 뿐이다.

황해도 재령 출신인 고 송해 선생은 3·1정신을 바탕으로 통일과 세계 평화의 염원까지 담아서 탑골공원에 달성소나무 3형제를 심지 않았을까. 50여 년 전 ‘3·1정신 앙양목’을 심은 고 최은희 회장의 숭고한 뜻을 이어받아서 그 의미를 더 높고 넓게 확장해 가는 모습으로 생각된다. 그러고 보니 낙우송 뻗은 줄기가 잇닿은 것이 마치 힘찬 만세 부르는 사람들의 겨드랑이 광배근, 승모근처럼 보인다.

홍단풍, 청단풍, 향나무, 후박나무, 목련나무, 낙우송·····, 탑골공원에는 3·1정신 앙양목이 산다. 50여 년 전 나무에 3·1정신 앙양의 의미를 부여했듯이, 이제는 생전 3·1정신 앙양에 물신양면으로 힘쓰신 고 최은희 회장을 기리는 의미에서 낙우송이든 17주의 어떤 나무든 나무 한 그루를 지정하여 ‘최은희 나무’라 별칭하면 어떨까, 제안해 본다. 탑골공원에는 3·1정신 앙양목이 산다.