(내외방송=임동현 기자) '풍경'. 국어사전은 '감상의 대상이 되는 자연이나 세상의 모습'이라는 뜻이라고 밝힌다. 그런데 풍경을 한자로 쓰면 '風景'. 바람 풍(風) 경치 경(景)이다. '바람의 경치'. 이것은 '바람의 모습'으로 느껴지기도 하지만 바람 자체는 눈에 보이는 것이 아니기 때문에 어쩌면 이 말은 '바람이 만드는 경치', 혹은 '바람 속의 경치'라는 뜻이 아닌가라는 생각이 든다.

갤러리현대가 올해 처음으로 선보이는 프로젝트인 '에디션 R'은 바로 이 <풍경>을 제목으로 한 3인 작가들의 기획전이다. 에디션 R은 작가의 '과거 작품을 되돌아보고(Revisit)', 현재의 관점에서 '미학적 성취를 재조명(Reevaluate)'하여 작품의 생명을 '과거에서 현재로 부활(Revive)'시키는 프로젝트라고 한다. 첫 전시인 <풍경>은 동시대 작가인 김민정(1962년생), 도윤희(1961년생), 정주영(1969)의 1990~2000년대 작품을 통해 이들이 20대부터 40대까지 보고 느끼고 표현했던 '풍경'에 촛점을 맞춘다.

김민정은 동양의 지필묵을 서구 추상미술의 형태와 결합한 작품들을 발표하고 있다. 중심은 먹이지만 그 안에 색채를 곁들인 모습은 마치 동양과 서양의 철학이 만나는 느낌을 갖게 한다. 동양의 도(道)와 서양의 추상이 만나면 어떤 이야기가 나오고 어떤 생각이 나오게 될까? 묘한 조화를 떠올리게 하는 그의 작품이다. 작품에서 풍기는 묵향이 그림의 묵직함을 더한다.

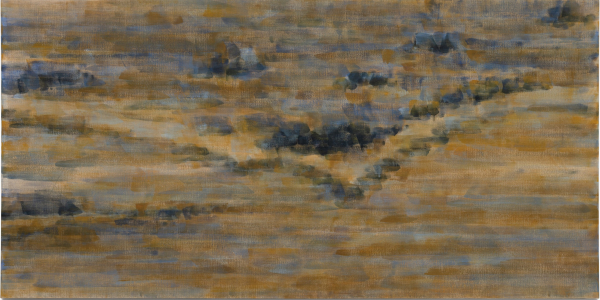

전시된 그의 작품은 1990년대 중반부터 2000년대 초반까지 작가가 이탈리아에 머물던 시기에 발표했던 작업들이다. 이때의 작품 제목들을 보면 <La terra>(대지), <Primavera>(봄) 등 자연을 표현한 이탈리아어가 주를 이루고 있다. 타국의 자연에서 펼쳐지는 여러가지 형상들, 그 '풍경'을 작가는 동양의 생각과 서양의 화법을 섞어 표현하고 있는 것이다.

도윤희는 '연필'을 주목할 필요가 있다. 그는 미술을 하면서 문학적인 언어를 표현하려했다. 그리고 그의 주작업 중 하나가 바로 연필, 정확히 말하면 흑연을 이용한 드로인이다. 그가 써내려간 일기의 문구는 그의 작품명으로 다시 태어나곤 한다. <밤은 낮을 지운다>, <천국과 지상의 두 개의 침묵은 이어져 있다>, <어떤 시간은 햇빛 때문에 캄캄해진다>... 하지만 이후 그는 문학적 요소를 배제하고 색을 받아들이는 작업을 하게 된다.

전시에서 선보인 작품들은 1996년부터 2009년까지의 작품으로 세포 또는 화석의 단면을 관찰하고 발견한 이미지를 추상의 이미지로 끌어올린 그의 작업이 펼쳐진다. 흑연 드로잉에 바니시(우리에게는 '니스'라는 일본말로 알려진)를 칠해 질감을 살리는 그의 작업들은 우리가 그냥 눈으로 보는 명확한 풍경을 넘어선, 거친 선과 부드러운 선으로 표현되는 새로운 풍경의 세계를 우리에게 보여주고 있다.

'산의 작가'로 불리는 정주영은 김홍도와 정선의 그림 속 작은 부분을 확장하는 작업을 보여준다. 1995년부터 2년간 네덜란드 암스테르담에서 유학을 한 그는 '회화에 대한 회화란 무엇일까?'를 탐구하다가 김홍도와 정선의 '진경'에서 답을 찾게 된다. 이들의 진경산수 그 자체가 풍경의 해석과 세계관을 보여주기에 그 속에 표현된 것들 각각이 작품의 소재가 될 수 있다는 것이다.

그래서 그는 김홍도의 <가학정>과 <시중대>, 정선의 <인왕재색>의 작은 일부분을 대형 캔버스에 확대해 그린다. 우리가 바라보는 하나의 풍경, 그 풍경도 하나하나의 '틈'이 모여 이루어지고 그 '틈' 역시 자세히 들여다보면 또 하나의 풍경이 되기도 한다. 우리가 알고 있는 그림들을 재해석하려는 작가의 생각이 돋보이는 작품들이다.

각기 다른 세 작가의 '풍경'을 살필 수 있는 전시. 그들이 20~30년 전 바라봤던 시선을 현재의 우리는 어떻게 받아들일 지, 그리고 옛날의 시선이 오늘의 우리에게 새롭게 다가설 수 있을지, 아니면 진부하게 여겨질 수 있을 지 생각할 시간을 이번 전시가 주고 있다.

<풍경>은 오는 4월 14일까지 계속된다.